| �ŏ��̃y�[�W�ɋA�� |

�k��32�x00��07�b

���a�P�R�O�x�S�S���O�W�b

�C���Q�R�V��

����29�N2��

| �����g���H���ɔ����A��Ղ̔��@���s���܂����B ���̌o�߂��Љ�܂��B ���B�l�Êw�������@�����@�V���W��搶�̉��A�N�������U�w�K�ۂ̊Ǘ��Ŕ��@��Ƃ����܂���. ��ƕ⏕���@16��(��3�������j �V���W�ꎁ �v���t�B�[�� �P�X�S�V�N�ɍ��s���܂�B���ǎs�ݏZ�E������Z���E���R���ȑ�w���w�����ƁB���R������ψ�����ہA������������ψ�����ہA���������������������Z���^�[�Ŗ����������̒����Ɍg���B���݁A���������������������Z���^�[��������̓ꕶ���������B�ߋ��̉ΎR�����͂��čl�Êw�ɐ������u�ΎR�D�l�Êw�v��� ���w���m(�F�{��w�j �M�҂̊��z ���i�@���邭�w�҂炵����ʐe���݂̂���搶�A���n�����������ƈ��Ɍ����s�� ��ƈ��̐��i�����������c���A�K�ޓK���ɍ�Ƃ��w���A������蒩�����o�����A��Ƃ̎w�����s���B ��b�͎������قŋC�����B |

�^���ԁi�_���v�j |

���d�@ |

�x���g�R���x�A�[ |

�ȈՃg�C���ƃv���n�u |

||

�薥�i�Ă݁j |

�|�� |

�˂��芙 |

�ڐA���� |

||

�͂��A�o���A�����ق��� |

�����낵�� |

�|�ׂ�ƍ���͂��� |

�X�R�b�v�@3��� |

||

�W�������E���L |

��֎� |

�����V���x�� |

�t�I�[�N |

||

������ |

�s���|�[�� |

�����E���W���[ |

�肭��E�̂�����E�ȈՍ����낵�� |

||

���^���N�E�y���^���N |

���|�p�� |

�Y |

|

||

�A���_�[�h |

���x���v |

�����v�ƃX�^�b�t |

�y�̂� |

||

�J���[�R�[�� |

�J���� |

�ȒP�g�ݗ��ăe���g  �r�� �r�� |

�₩��E�o�P�c�i�╨��������j |

||

�h���[�� |

��s���A100m���ł͉����猩���܂��� |

���M�@ ���M�@ |

���j�^�[��ʁ@�P�U�������B�e ���j�^�[��ʁ@�P�U�������B�e |

||

1.jpg) ���w�җp�K�i(�肷��t�j |

1.jpg) ���w�җp�K�i�Q |

1.jpg) ���w�҂ւ̒n�w�����@�� |

1.jpg) |

||

| ���@ ���@ | |||||

�܂��������߁A�\�y���͂����܂��B |

�\�y�̓X�R�b�v�Ȃǂł͂��Ƃ�܂��B |

���̍k��\�y�ł��B |

�˂��芙�Łu�K�������v�ƌ�����ƁA�����ɍ��܂��B |

||

�n�w���m�F���Ȃ���T�d�Ɂu�K�������v���܂� |

�╨�ɒ|���𗧂āA�ԍ��D�����܂��B |

���ʈʒu���L�^���� |

���x���i�����j������L�^���܂��B |

||

�v���L�^ |

���쎮�y��Q |

�j���Ԋu�͂P�O�����~�P�O���� �j���Ԋu�͂P�O�����~�P�O���� |

|

||

���i���������j |

���i�����ɂЂ���ʂ��A�����̔甍���p�j |

�Ε |

��Ȃǂ̊�����p |

||

�╨ |

��j�� |

��j�� |

��� |

||

��� |

|

�r�j�[���܂ɓ��� �r�j�[���܂ɓ��� |

���グ���╨��܂� |

||

�ԍ����ɐ����� |

�ԍ����ɐ����A�ŏI�ԍ��͂R�T�O�O�ԑ� �S���Ŗ�U�O�O�O�_�o�y |

�S�Đ܂��B |

�Ă�����̎c��� |

||

| �������n���̃J���f�� | |||||

|

|

|

7300�N�O����������������̊C��ΎR�i�S�E�J���f���j�ŋN�������啬���A�����̓��B�ʼnh���Ă����ꕶ��������ł��������Ƃ́A�l�Êw��悭�m���Ă���[12]�B���k�n�������N�����ł��Ԟ�F��тт��g�A�J�z���h�ƌĂ���ΎR�Ӌ������������Ă���A�ɂ߂ċK�͂̑傫�Ȕj�Ǖ��ł������Ƃ����B�ӗ��͔��a100km�͈̔͂ɍL����A�啪���ł�50cm���̌��݂̂����ΎR�D�w���ώ@�����B | ||

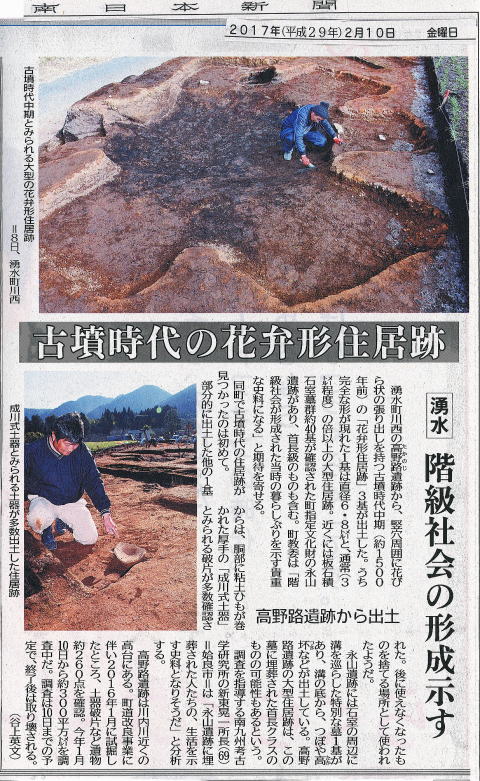

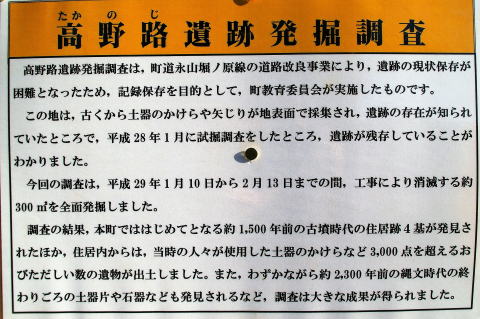

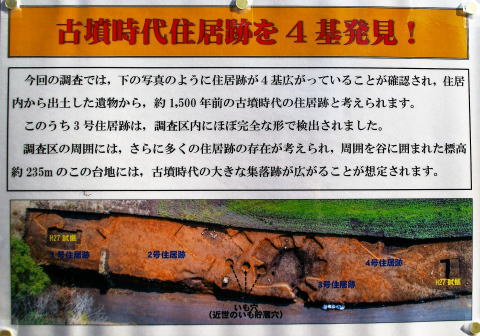

| �A�J�z���ΎR�D�w�̏�ɏo�Ă�����Ղ́A�Õ����㒆���i��1500�N�O�j�̉ԕُ�Z���ՂŁA3�Z�����邤��1�͊��S�Ȍ`�Œ��Ղ�7����A���a6.8m�ŁA������͕s���S�ł��邪���̏Z�����傫�����ł���B����1�͈ꕔ���ł���B | |||||

| �ԕُ�^�Z���� | |||||

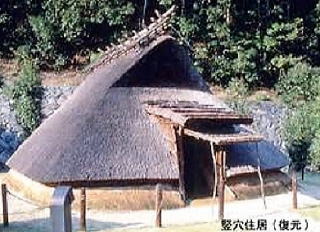

| �ʏ�̒G���Z���́A�~�`����`�ł� �邪�A���̌`���̏Z���́A�Z�������Ɍ������Ĕ�яo�����y�ǂ���i�����ʒu�Ō@��c����Ă���̂ł���B���̈ʒu�͐Q���A���u�A�Ւd���낤���B ���ʌ`�����������Ԃт�� �J������ԂɌ����邱�ƁA�����Č@��c���ꂽ�y�ǂ��A�Ԏd��̋@�\�����ƍl�����邱�Ƃ���A�ԕُ�Ԏd�� �Z���ƌĂ��B �Õ�����̂��т̎s�i�R�ɂ���n ����������A�i�R�̒n�����ΐϐΎ��Õ����ƊW�͂Ȃ����B ���̌`�̏Z�� �̌��́A���N�������N���Ƃ���u���e���^�Z���v�ƌ�����B ���N�����Ƃ̂Ȃ��肪���̒n���ɑ����ƌ������́A�ږ�Ă̂������i�הn�䍑�j�����̕ӂƂ͍l�����Ȃ����A�f�l�̍l���͌���Ȃ��g����܂��B |

|||||

�\�y���A���X�ɉ����Ă��� |

�Z���Ղ������� |

�^�̖����@�����́A�n�w�̊m�F�ׁ̈A�c�� |

�ԕق̕����͐Q���A���邢�͕��u���A�Ւd |

||

��O�̊ۂ���2�����́A�ߔN�́u�������v�Ǝv������� |

�����̒n�w�����p�̎d�����菜���� |

�ԕق̐�[�����璌�p�̌����A7�����m�F����� |

�����Ղ͖��ߖ߂��p�̒n���̈Ⴂ���A�m�F����� |

||

���Ղ̐[�����͂P���ʂ����� |

���̖��ߖ߂������ʂł��錊 |

2��10���͐�ׁ̈A��Ƃ͋x�݂ł����B |

�������͑�����5�p�قǂ���A���͂��̎�菜�����ŏ��̍�Ƃł����B |

||

�Z���߂��ɋߔN�@��ꂽ�u�C�����v������܂����B |

�y���̈Ⴂ���悭�݂��܂��B |

��x�Ɋۂ��@�艺���Ȃ��ŁA�n�w���m�F���܂��B |

�C�����͂R��������܂����B |

||

������ |

������ |

||||

����ȏZ���������̂ł��傤�� |

���Ǝd���I���ɂ́A��Ƃ̎w���A�A�������s���܂��B ���Ǝd���I���ɂ́A��Ƃ̎w���A�A�������s���܂��B |

���x�݁A�x�����Ԃ͂������͂݊��k���܂��B ���x�݁A�x�����Ԃ͂������͂݊��k���܂��B����̏f�ꂳ��A��������̐H�ו��A�������������ł��B���� |

�x���g�R���x�A�A���o�_���v�ɂ����b�ɂȂ�܂��� �x���g�R���x�A�A���o�_���v�ɂ����b�ɂȂ�܂��� |

||

�V���搶�E���ꐶ�U����ۓ��䂳�A��ƕ⏕��16���ł��B  ����{�V��H29,2,10 |

�Ñ�l�̐�����z�����A���}����������Ȃ���A�d�����ł��܂����B �V���W��搶�̉ΎR�D�l�Êw���u�`�����ŕ����Ȃ��� �������A���鎞�͓y���d���ƁA�T�d�Ȕ��@�⏕���̎d���� �d�����ԂɌb�܂�A���̌��̍�Ƃ��y���݂Ȃ���o���A�o�����܂����B �V���搶�ɋ����Ă���������i���s���j �P�@�ꕶ�E�퐶�E�Õ�����ɂ��āi�퐶�Ƃ͓����s�{���퐶���́@�@�@�@������w�\����Ձj �Q�@�S�E�J���f�����ɂ��ΎR�D�i�A�J�z���ΎR�D�j �R�@�y��̖�Ă��̐��@ �S�@���j�E�`���[�g�i�Ήp�j�̈Ⴂ�A�Y�n�A�g���� �T�@���ǁE�����E�S�E�E���v���J���f���E�ӗ��͐ϕ��ɂ��� �U�@�����Ձ@�ɂ��� �V�@�Ε�E���i�����j�g�����ɂ��āB �W�@��E���ɂ��� �X�@�u�L�̓��v�̐��� 10 �c�̐_�T�@�Ɩ����啬�� �@����푈�����R��������n�}�E���I�_�Ђ̎����̎�� |

||||

���n�ɂ�������ł��B |

|

|

|

|

|

|